「見たふりレビュー」を避けるレビューアーの実務チェック法

「見たふりレビュー」を避けるレビューアーの実務チェック法

レビューアーとして日々コードレビューを担当していると、「通したけど、あとでバグだった」「見たけど気づけなかった」という反省に出会うことがあるはずだ。これは、レビューアーとして手を抜いたわけではない。むしろ真面目にやっていたのに、結果的に“見たふりレビュー”になってしまっていた - という状況に近い。

このマニュアルでは、レビューアーとして“見たふり”にならないための実務的な観点とチェック方法を整理する。単なる作業確認ではなく、設計意図の読み取り、変更の影響波及、潜在バグリスクの特定といった、構造的なレビュー視点を身につけることで、「見たふりレビュー」から脱却できる。

1. 「見たふりレビュー」とは何か

見たふりレビューの定義

@Reviewer: これはレビュワーがコードを「読んだ」だけで、意図や背景を把握していない例です。コードの差分をパッと確認して「はいOK」と流す - このような軽視的なケースだけを「見たふり」と呼ぶわけではない。次のようなケースも該当する。

- コーディング規約違反や書式ミスばかりを指摘し、ロジックの妥当性を評価していない

- 設計の整合性やコンテキストを考慮せずに「LGTM」

- 大量のファイル変更があっても、数件のコメントのみで済ませている

- 関係するユースケースや非機能要件に触れていない

つまり、「レビューの体裁はとっているが、本質的な理解や評価をしていない状態」全般を「見たふりレビュー」とする。

2. なぜ「見たふりレビュー」が起きるのか

時間不足とレビュー疲れ

- 毎日何件ものレビューを処理する中で、「対応済みっぽいから承認しておこう」という心理が生まれる。

- 特にレビューキューがたまりがちな金曜午後などに、こうした傾向が強まる。

設計意図の把握困難

- 「この変更は何のため?」「前後の文脈は?」といった目的へのアクセス性が低い場合、レビューが形式的になる。

設計意図とは、そのコード変更がなぜ必要なのか、どのような設計上の制約や要件に基づいて実装されたのかという背景情報を指す。レビューアーはこれを読み解くことで、実装の妥当性や影響範囲を的確に評価できる。

心理的バイアス

- 有名な開発者や上司のPRだと、無意識に「正しいだろう」と思い込む。

- 「過去にもこの人のコードに問題はなかった」などの先入観が判断を曇らせる。

3. 見たふりレビューを防ぐ3つの視点構造

見たふりを避けるには、レビュー対象を3つの構造に分解して確認することが有効である。

(1) 機能・仕様視点:意図と結果は一致しているか

function addUser(user) {

db.insert(user);

}

@Reviewer「addUser」は新規登録機能として意図されていますが、バリデーションが見当たりません。既存登録との重複チェックなど、ユースケースに沿った機能要件が担保されているか確認が必要です。

- 「何のための変更か」をPRの説明・コミット履歴から把握する

- ユースケース、テストケースとコードの内容が対応しているかを照合

- 仕様変更にともない既存機能への影響がないかを確認

(2) アーキテクチャ・設計視点:構造的に破綻していないか

- 責務が1つのクラス/関数に集中していないか

- 新規コードが既存構成にマッチしているか

- 複雑な処理が1つの関数に入りすぎていないか

SOLID原則の一つで、クラスやモジュールは「変更理由が1つだけ」であるべきという設計指針。レビュー時にも、関数の責務が複数化していないかを意識することが重要。

(3) 実装・安全性視点:運用リスクを見落としていないか

- 型安全性・エラー処理・ログ出力の有無

- 非同期処理の不整合(await漏れ、Promiseの不正チェーン)

- データ競合や状態管理の整合性チェック

async function processItems() {

items.forEach(async (item) => {

await handle(item);

});

}

@Reviewer`forEach`では`await`は機能しません。順序保証とエラー補足を担保するには`for...of`への変更が適切です。

4. チェックすべき9つのポイント(実務対応型チェックリスト)

以下の9項目は、レビューアーが「見たふり」状態を避けるための最低限の観点である。

5. 「なぜ?」を3回繰り返せるかで変わるレビュー深度

ケーススタディ:既存関数に1行追加しただけのPR

function login(user) {

auditLog(user); // ←追加された1行

return authenticate(user);

}@Reviewer: なぜここでログ出力が必要なのでしょうか?

そのログの用途(監査用・トラブルシュート用)によっては、機密情報マスキングやログレベル設定が必要です。なぜその実装なのか?

→ なぜその位置で実行しているのか?

→ なぜそれがこのタイミングで必要なのか?

このように「なぜ?」を段階的に問い直すことで、背景と意図を伴ったレビューに深まる。

6. コード差分ではなく“背景差分”を読む習慣

PRテンプレートの設計

多くの“見たふりレビュー”は、変更の理由や背景を知らないまま差分だけを見ることで起きる。

- ファイル修正あり、テスト通過済みです。- 新機能Aに関するルーティング設定を追加しました。

- B機能との連携における副作用が予想されるため、ロジック分岐を入れています。

- 既存テストでは網羅されないケースがあるため、テストCも追加しています。レビューアーが深く考察するためには、PR作成者からの背景提供もセットであるべきだ。

その点で、チームとしてPRテンプレートの整備は「見たふり」を防ぐ体制づくりに直結する。

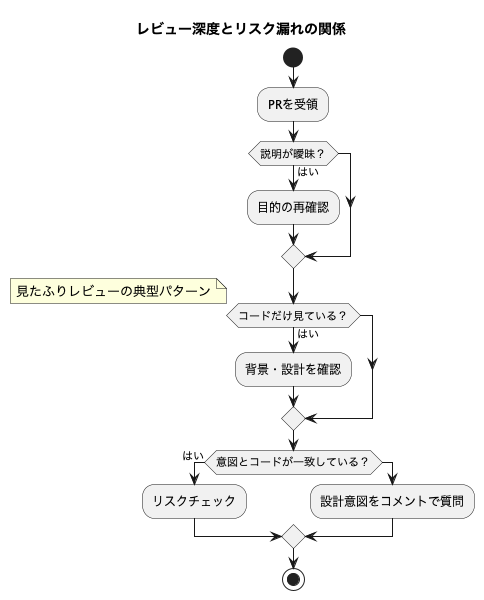

7. 図で確認する:レビュー深度と漏れの関係

レビューが浅くなる構造を視覚化すると、どの地点で「見たふり」になるかを明示的に理解できる。以下は典型的なレビュー段階と、その中でのリスク領域を示す。

このように、「背景理解」「設計意図」「仕様との整合性」がレビューの要となる。

8. 対策:レビューアーが持つべき思考習慣と仕組み

思考の枠組み(Mental Model)

レビューアーは、単なる指摘係ではなく「思考モデルを提供する人」である。

次のような問いが、日々のレビューの質を左右する。

- 何のために?

- なぜこの方式で?

- この変更の副作用は?

- 代替手段は?

- 既存コードとの整合性は?

これらを“思考習慣”として持ち合わせているかが、レビューアーとしての成熟度を決定づける。

仕組みで防ぐ:PRテンプレートとレビューガイドライン

PR説明のテンプレートを用意し、レビュー時にはチェックガイドを必ず参照する運用にする。

- 変更概要

- なぜその変更が必要か

- 影響範囲

- リスクと対策

- テスト有無(自動/手動/未実施)

9. ケース別:レビューアーのコメント比較

ケース1:既存関数にロジック追加

function processOrder(order) {

validate(order);

if (order.type === 'international') {

applyCustomTax(order);

}

save(order);

}@Reviewer: OKです。@Reviewer: `international`の判定ロジックがビジネスロジックと密結合しているように見えます。将来的に条件分岐が増える場合、戦略パターンの適用も選択肢になり得るのではと感じました。10. 「レビューしたつもり」にならないための4つの原則

-

差分は結果であり、理由ではない

- 差分ファイルの先にある「なぜ」を読み取る

-

設計とコードの対応関係を評価する

- 設計書/口頭設計/前後の構成との整合性を確認

-

誤解の芽を摘むコメントを添える

- 「この処理は特殊に見えるが、こういう理由なら妥当」と先に言う

-

自分がレビューされたら嬉しいかを考える

- 指摘だけでなく、安心材料・考え方も返す

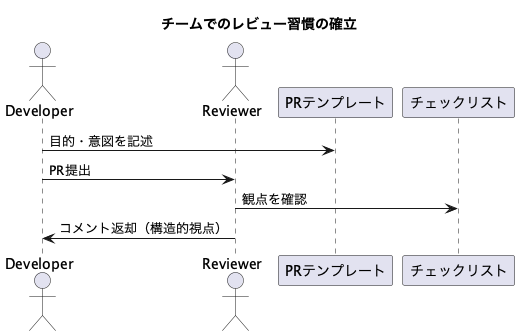

11. チーム全体でレビュー品質を底上げするには

「見たふり」を避けるのは個人の技術だけでなく、チームとしての習慣形成が重要である。

- PR作成者:目的・意図・変更点を明確に書く

- レビューアー:構造・仕様・設計の観点で確認

- チーム全体:チェックリスト・観点を共通化する

このように、チーム全体で見たふりレビューを防ぐ設計が必要になる。

12. おわりに

コードレビューという行為は、単なる品質チェックではなく、設計の読み解きであり、未来の保守性に責任を持つ仕事でもある。レビューアーとして、コードの一行一行にその開発者の意図や苦労が詰まっていると考えると、自然と見落としや軽視が減ってくる。

忙しい中でレビューをさばく毎日かもしれない。それでも、ほんの数分「この変更は何のため?」と問いかけてみてほしい。その問いがある限り、「見たふりレビュー」にはならない。