GitHubレビュー機能をレビューアーが使いこなす実践術

GitHubレビュー機能をレビューアーが使いこなす実践術

コードレビューを支えるプラットフォームとして、GitHubのPull Request(PR)レビュー機能は広く活用されています。

しかし、GitHubのレビュー機能は単に「Approve」「Comment」「Request changes」だけではありません。

レビューアーに求められるのは、機能を“知っている”ことではなく、“使いこなす”こと。

このマニュアルでは、レビューアー視点でGitHubレビュー機能を最大限に活用するための実践術を、操作レベルからレビュー設計の構造まで一貫して解説します。

GitHubレビューの全体像と役割設計

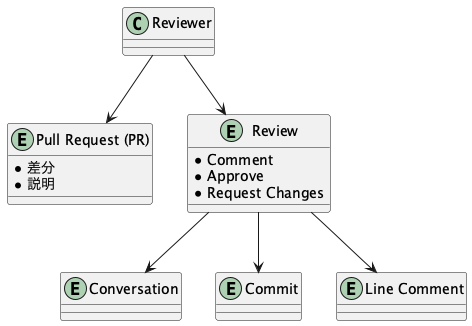

まず、GitHubのレビュー機能を構成する基本要素を再確認します。

GitHubレビューの本質は、「差分を読んで反応する」ことではなく、「コードとその周辺の設計判断・実装背景を構造的に評価するプロセス」です。

レビュー開始前に確認すべき情報

レビュー作業を始める前に、以下の項目を把握しておくと、レビューの効率と精度が大きく向上します。

レビュー着手前のチェックポイント

-

- タイトルと本文に「目的・背景・変更内容・影響範囲」が明記されているか

-

- 目安:10ファイル以下、500行前後

レビュー前の事前情報確認は、レビューコメントの質を決定づける土台になります。

コメントの種類と使い分け:Line / File / Summary

GitHubには3種類のコメント方法があります。それぞれの意味と適切な使い分けを把握しておくことが重要です。

| 種別 | 用途 | UI位置 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Line Comment | 単一行の変更への指摘・提案 | 差分コード右の「+」から | ロジック単位でのコメントに最適 |

| File Comment | ファイル全体に関する補足 | 画面右上「Files changed」の各ファイル欄 | テスト不足・設計意図不明など広範な指摘 |

| Summary Review | 全体的なレビュー所感・判断 | 「Review changes」ボタン押下時に入力 | 承認可否とまとめのコメントを記載 |

@Reviewer: 目的と変更点が明確で、ユースケースに即した設計になっていると感じました。細かい点を2つコメントしましたが、実装の方向性としては問題ないと判断しています。ステータス判断の3択:Comment / Approve / Request changes

GitHubではレビュー時に3つのステータスのいずれかを選択します。

| ステータス | 意味 | 使用場面 |

|---|---|---|

| Comment | コメントだけ残す(中立) | 確認や軽微な改善案の提案 |

| Approve | マージを許可する | 問題なし。チームのルールに従い即マージ可 |

| Request changes | 差し戻し(ブロック) | 明示的に修正が必要と判断された場合のみ |

「Comment」を選んだ状態でレビュー終了してしまうと、「レビュー済」と誤認される可能性があります。

承認していない場合は、意図的に「Request changes」も選択肢に入れる必要があります。

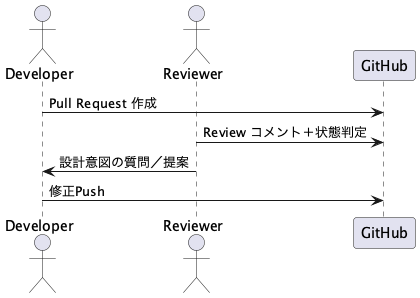

GitHubレビューの効果的な進め方ステップ

-

PRタイトルと説明を精読

- 変更目的・背景・想定ケースを読み取る

-

差分をファイル単位で確認

- ロジックの流れ → 呼び出し元 → テスト順で見る

-

Line Commentで具体的な処理単位を評価

- 小さな違和感もスレッド化して記録に残す

-

必要があればFile単位コメント

- 「このファイルにログ出力処理がない」など構造的な指摘

-

全体的な設計や判断をSummaryで言語化

- 実装の方向性・設計思想に触れるとチームの理解が進む

-

ステータスを適切に選択してレビュー確定

スレッド(Thread)を活用した継続的なレビュー対話

GitHubではコメントが「スレッド化」されます。

レビューアーにとっては、このスレッドを「設計議論の履歴」として設計的に使うことが重要です。

@Reviewer: このエラーハンドリングの粒度だとログが一括になってしまい、障害時の原因特定が困難になると懸念しています。

%% @Developer: 確かにその通りです。リトライ処理単位で分離します。

%% @Reviewer: 修正ありがとうございます。これで再現調査の負荷も下がると思います。- 「一つのスレッド=一つの観点(例:例外処理/パフォーマンス)」で構成する

- スレッドの着地まで見届けることで、レビューの納得度と再発防止が向上する

コメント補完:Markdown記法の活用と禁則事項

GitHubレビューコメントはMarkdownが使えます。

レビューアーとして活用することで、読みやすさが飛躍的に上がります。

使用できるMarkdown例

コードスパン… 変数名や関数名に便利ts …でコード引用-や*でリスト構造>で引用(設計書からの引用に有効)

使用を避けるもの

- 絵文字の乱用(トーンが軽くなりすぎる)

- 攻撃的に見える強調(例:これは絶対NG)

スマートにレビューアクションを管理するTips

「Viewed」機能の誤解と注意点

「Viewed」ボタンを押すとファイルが既読表示になりますが、これはレビューステータスには一切影響しません。

あくまで「個人の記録」として扱いましょう。

「Draft Review」の活用(途中保存)

コメントを途中まで書いた場合は「Review changes」→「Comment」→「Submit review」を押すまで内容は他人に見えません。

- 複数タブで書きたい場合:一時的に「Draft PR」→あとで「正式PR」に変更

- 長いレビューになりそうなとき:Markdownエディタで一度下書きを作成する手もあり

コミュニケーション設計:レビューアーとしての心構え

レビュー機能を「評価の場」ではなく、「設計会話の場」として捉えることで、コメントの質は飛躍的に向上します。

レビューコメントは「技術の壁打ち」ではなく、「技術の対話」を成立させる道具です。

よく使われるレビューコメントテンプレート

@Reviewer: 条件分岐が増えすぎていて、将来的なユースケース追加が困難になる懸念があります。処理分離または関数化のご検討をお願いします。@Reviewer: この処理だと例外発生時のロールバックが効かない構造です。データ不整合リスクがあるため、一度修正のうえ再レビューをお願いします。@Reviewer: この設計判断について、別案(パターンA)も考えられると思いました。検討時に除外された理由があればお聞かせいただけると理解が深まりそうです。まとめ:レビューアーがGitHub機能を使いこなすとは

- Line / File / Summary / Thread を意図的に使い分ける

- Approve / Request changes / Comment を状況に応じて設計的に使う

- レビューを「判断」だけでなく「記録」「会話」「設計の延長」として活用する

レビューアーにとってGitHubレビュー機能とは、単なるボタン操作ではありません。

設計意図を読み解き、それを言語と状態で記録するための技術基盤です。