チームレビュー体制をレビューアー主導で設計する方法

チームレビュー体制をレビューアー主導で設計する方法

レビューが形骸化している、レビュアーが疲弊している、開発速度とのバランスが取れない──

こうした課題に対し「レビュー体制そのものを見直したい」と考えるチームは少なくありません。

本マニュアルでは、レビューアー自身が実践的かつ持続可能なレビュー体制を設計・改善していくための具体的方法を提示します。

「ルールとしてのレビュー」から、「運用されるレビュー」への転換が目的です。

なぜレビュー体制は崩れやすいのか

レビュー体制がうまく機能しない理由は、技術の問題ではなく運用設計の欠如にあります。

| よくある問題 | 背景にある設計上の欠陥 |

|---|---|

| レビュアーに負荷が集中 | 誰がレビューするかの設計がされていない |

| コメントが属人的で質にバラつき | 観点や判断基準の共有がない |

| レビューが遅延する | スケジュールや優先度の合意が取れていない |

| レビューが通らず対立 | 合否判断の基準が不透明 |

レビュー体制設計の原則:レビュアーが設計者である

コードレビューは「開発者がコードを提出してレビュアーが反応する」プロセスではありません。

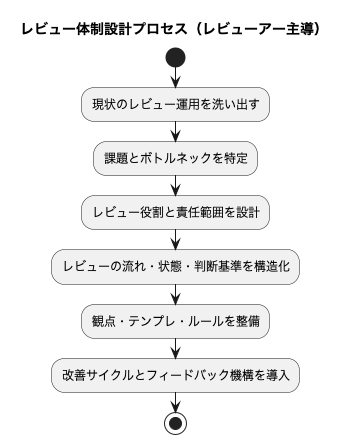

レビューアーが体制設計・プロセス設計・改善設計の責任者であるという前提で、以下のステップで体制を構築します。

ステップ1:現状レビュー運用の可視化

最初に、チームで「今どのようにレビューが行われているか」を構造的に洗い出します。

洗い出しのポイント

- PR作成〜レビュー完了までに関わるメンバーとその順序

- 承認基準(誰がApproveすればよいのか)

- 観点(レビュー時に何を見ているか)

- レビュータイミング(開発のどの段階でレビューするか)

現状、PR作成者がレビュアーを自由に指名し、観点も説明も個別に任されているため、レビュー品質にばらつきが生じている状況です。

ステップ2:役割定義とレビュアー構成の設計

レビュアーを単なる「技術的な指摘を行う人」ではなく、体制の構成要素として設計します。

| 役割名 | 説明 | 必須度 |

|---|---|---|

| リードレビュアー | 最終的な判断と方向性提示を行う | 高 |

| サブレビュアー | コードの詳細レベルのチェックを行う | 中 |

| ドメインレビュアー | ビジネスロジックや仕様との整合性確認 | 案件による |

| 初学者レビュアー | 学習を兼ねて参加、観点理解に貢献 | 成長枠として活用 |

推奨体制

- 1つのPRに2人以上のレビュアー

- 技術とドメインの両面からチェック

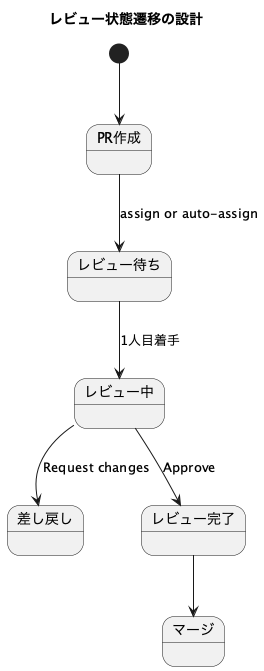

ステップ3:レビューの流れと判断フローの構造化

レビュー体制は「誰が」「いつ」「どう判断するか」を明確にしなければ形骸化します。

判断基準は3段階で構成する

- 観点に照らした構造的問題の有無

- テスト・仕様との整合性確認

- チーム内レビュー基準との整合性(粒度、説明、範囲)

ステップ4:レビュー文化を支える言語と道具の整備

レビューの質は、運用の言語と補助物の整備状態で大きく左右されます。

📁 整備しておくべき基本ドキュメント

| 種別 | 内容 |

|---|---|

| 観点リスト | 観るべき項目の共通言語化(責務・例外・セキュリティ等) |

| PRテンプレート | 開発者がレビュー観点を補助できる構造 |

| レビュールール | 誰が・いつ・何を・どうレビューするか |

| NGレビュー例集 | 傷つける表現・誤解されやすいコメントの共有 |

チーム内で観点が曖昧にならないよう、全レビューアーが共通の観点リストをレビュー開始前に参照するフローを組み込んでいます。

ステップ5:改善サイクルの設計と運用実践

設計されたレビュー体制も、放置すれば形骸化します。

レビュー体制の改善はレビューアーが主導し、以下の設計で継続されるべきです。

改善サイクルの例

| フェーズ | 内容 |

|---|---|

| フィードバック収集 | PR完了後にレビュアー同士で観点抜け・伝え漏れを確認 |

| ナレッジ蓄積 | SlackやNotionで「レビュー小話」や「設計観点メモ」を残す |

| 定期見直し | 月1回レビューラウンドテーブルを設け、ルールの修正・強化 |

| フィードバックループ | 改善点はその場で次のテンプレやルールに反映 |

ケーススタディ:レビュー体制の設計失敗と改善

失敗パターン

- PRテンプレートだけ配布して、レビュー観点の共通理解がなかった

- レビュアーがアサイン制で属人的になり、「この人が忙しいと止まる」

改善内容

- 観点リストとレビュー設計をドキュメント化し、メンバー全員で合意形成

- PRルールに「最低2人のレビューが必要」「週2時間のレビュータイム確保」を明記

まとめ:レビュー体制をレビューアーが設計する理由

- レビューは開発設計の一部であり、設計者=レビューアーが体制を設計すべき

- 属人的ではなく、再現可能な仕組みに落とし込む

- 観点/役割/判断/流れ/改善の5要素を構造化することで初めて体制が動く

レビュー文化は、「良い人が頑張る」のではなく、「良い構造が支える」ことで継続します。

その構造を設計・改善し続ける責任を担うのが、レビューアーの本質的な役割です。