レビュー負荷を分散するためのレビューアーの体制構築ノウハウ

レビュー負荷を分散するためのレビューアーの体制構築ノウハウ

コードレビューを機能させるには、レビューアー個人の力量だけでなく、体制の設計と運用が大きく影響する。

本記事では、実務におけるレビュー負荷の集中という課題に対し、分散可能な体制設計と再現可能なオペレーションを中心に解説する。

1. なぜレビュー体制に“分散設計”が求められるのか

レビュー負荷が特定のメンバーに偏ると、レビュー品質のばらつきやレビュー待ちのボトルネックが発生する。

以下はよくある現場の状態である。

- 「あの人がいないとレビューが止まる」

- 「レビューの指摘傾向が毎回違い、学習コストが高い」

- 「レビュアーが疲弊しており、承認基準が曖昧」

このような状態は開発速度だけでなく、設計判断の継続性・正当性にも影響を与える。

レビュー負荷とは、レビューに必要な時間・労力・精神的リソースの総量である。レビューは単なる確認作業ではなく、設計意図の再解釈・不整合の発見・代替案の提示など、知的な判断を要する行為であり、集中力の要求も高い。

2. レビュー体制に求められる3つの基本機能

レビュー体制を機能させるためには、以下の3つの基本要素を構造的に設計する必要がある。

| 機能区分 | 説明 | レビューアーの役割 |

|---|---|---|

| 役割分担 | 担当領域・専門性に応じたレビューフローを設計 | 得意領域に応じて観点を固定 |

| レビューライン設計 | 承認権限・レビュー通過基準の明示 | ブロッカーとしての判断を明確化 |

| ナレッジ共有 | 過去のレビュー判断・背景の可視化 | コメントの構造化・蓄積 |

3. 分散設計に必要な“レビューモデル”の定義

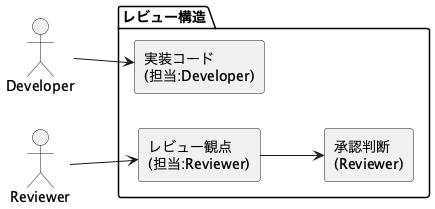

レビューモデルとは、誰が何に対してレビューし、どのような観点で評価し、どこまでを責任範囲とするかの責任マップである。

以下にその基本構成を示す。

この図が示すのは、観点と承認の責務がレビュアーに集約されることを前提とした構造であり、

開発者はあくまでコードを実装する当事者に徹し、レビュー観点は構造的に設計された責務として管理される。

4. 観点をチーム内で分割する技術

レビューの観点には以下のような複数の軸が存在する。

- 設計意図(なぜその構造にしたか)

- 保守性(将来的に変更しやすいか)

- 性能・リソース制約(ボトルネックの兆候)

- セキュリティ・例外ハンドリング

- ドメインルールの遵守

レビューを分担するには、これらの観点をチーム内で役割化する必要がある。

たとえば、以下のようなレビューアー構成が考えられる。

| 観点 | 担当レビューアー | 備考 |

|---|---|---|

| 設計意図 | アーキテクト(上流設計者) | 設計意図と一致しているか確認 |

| 保守性 | 中堅開発者 | ファイル構成・責務の適正を確認 |

| セキュリティ | QAエンジニア | 入力チェック、脆弱性への考慮 |

| パフォーマンス | シニア開発者 | メモリ消費・非同期処理の実装方式 |

| ドメイン適合 | チームリーダー | ビジネス要件との整合性 |

5. “レビューの受付と流し方”を仕組み化する

レビューの受付方法が属人的だと、レビュー依頼の質も、レビュー対応のスピードも安定しない。

以下のようなレビュー依頼の記述例は負荷の集中を助長する。

@Reviewer: 時間あるとき見てくださいー 🙏以下のようなテンプレート運用で依頼内容を構造化し、レビュアーの判断コストを下げる必要がある。

@Reviewer: 以下の観点でレビューをお願いします

- 設計意図の妥当性(FooService の役割設計)

- データ整合性の維持(特に concurrency 周り)

影響範囲:バックエンドのみ(API追加)このようなテンプレートをGitHubのPull RequestテンプレートやSlack連携Botに組み込むことで、

レビュアーの負荷予測がしやすくなる。

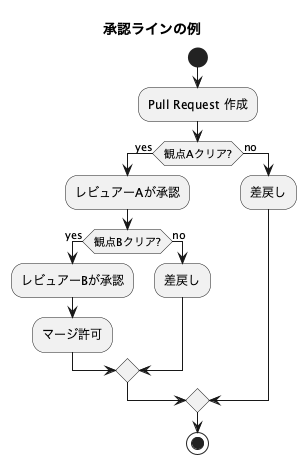

6. レビュー承認のライン設計

レビューが完了したかどうかの基準が不明確だと、レビューの二度手間や無責任なマージが発生しやすくなる。

以下のような状態が典型的である。

- レビュアーA「私は通したけど、他にも見てほしい」

- レビュアーB「知らない間にマージされてた」

これを防ぐには、承認ライン(Approval Line)をあらかじめ設計し、明文化しておく必要がある。

7. ナレッジを共有し、判断基準を一貫させる

チーム全体でレビュー品質を維持するには、観点・判断のナレッジを構造化して残すことが必須となる。

以下のようなツール運用が有効である。

- 観点別レビューガイドラインのNotion管理

- 指摘コメントをカテゴリ別に蓄積したWiki

- よくある誤解と背景解説のQ&A形式ドキュメント

これにより、新任レビュアーの育成もスムーズになり、レビュー基準のばらつきも減少する。

8. サポート型レビューアーという設計思想

レビュー体制の成熟において重要なのは、すべてのレビュアーが「通すか通さないか」の承認者モデルにとどまらず、

サポート型のアプローチも存在しうるという認識である。

- 判断困難な観点にはコメントのみを残す「参考レビュアー」

- 指摘を記録する役割に徹する「フィードバックレビュアー」

- 初心者育成目的のセカンドレビュー

レビューを承認行為に閉じないことが、チームの知的生産性を底上げする基盤になる。

9. 成熟度を測るためのレビュー体制診断ポイント

最後に、レビュー体制が分散設計として健全かどうかを評価するためのチェックポイントを列挙する。

おわりに

レビュー体制の設計とは、単にレビュアーの人数を増やすことではなく、

観点・役割・判断基準を構造的に再設計する行為である。

その全体像を可視化し、分散設計を意識した体制構築ができれば、

チーム全体のレビュー品質と速度を両立させることが可能になる。