コードレビュー全体像を把握する:レビューアーの立ち位置

レビューアーの立ち位置

コードレビューをただのバグ検出プロセスだと捉えていると、レビューアーとしての視点は狭くなります。レビューとは、本来もっと広い意味を持ち、チームの知識共有・設計品質の向上・育成・プロダクトの将来性といった複数のレイヤーにまたがる行為です。

本稿では、レビューアーがこの全体像を俯瞰できるよう、コードレビューの構造と、そこでレビューアーが担う役割について、プロジェクト全体の視点から整理していきます。

1. コードレビューは“工程”ではなく“対話”である

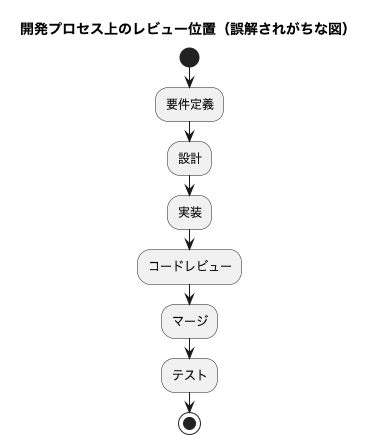

多くの開発プロセス図において、コードレビューは「実装のあと、マージの前」として矢印で表現されます。

しかし、この図ではレビューの役割が単なる“ゲート”に見えてしまいます。

それではレビューアーの行動原理は「通す」「止める」の二択になってしまいます。

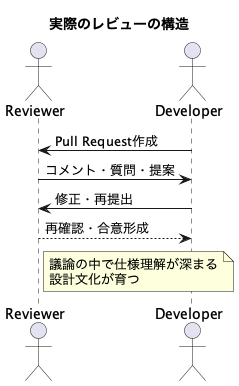

実際のレビューは、以下のような“コミュニケーションの循環”に近い構造を持っています。

レビューとは、「マージできるか否か」を判断するだけの作業ではなく、

コードを通じて意図・設計・背景を共有し、合意形成していく行為です。

2. レビューアーの立ち位置を整理する5つの視座

レビューアーとしての立場を、以下の5つの“視座”で整理しておくと、レビューの目的と行動が明確になります。

1. 品質ゲートの担い手(守りの視点)

最低限、リリースしてはならない不具合・設計の崩れを防ぐ役割があります。

- セキュリティ

- 入出力の整合性

- バグ混入のリスク

- チームルール違反

これは守りの視点であり、コードが壊れていないことを保証する立場です。

2. 設計方針の合意者(調和の視点)

PRに現れた設計判断が、チーム全体の設計指針と一致しているかを見る立場です。

- ドメインの表現方法

- レイヤーの責務分離

- 命名・構成の統一性

@Reviewer: このDTO、ViewModelに近い役割をしているようですが、ドメイン層で定義してよい設計でしょうか?チーム全体のルールとすり合わせたいです。3. 情報共有の促進者(共有の視点)

PRは「設計書の代替」であり、レビューはその設計書を“読み解く行為”です。

- 「なぜそうしたか?」を読み取る

- 「この変更で何が起こるか?」を想像する

- 「誰が読んでも理解できるか?」を問う

レビューによってチームのナレッジを統合するのがこの視点です。

4. 育成・対話の実践者(人の視点)

レビューは、「設計者と読み手が出会う場」です。

レビューアーは、その対話の質を高めるファシリテーターです。

- 初学者に設計の意図を尋ねる

- 別の視点を提示して思考を深める

- 褒めることで良い設計が育つ

@Reviewer: このパターンは初めて見ました。とても参考になります。今後他のモジュールでも活用したいです。5. プロダクトの“未来視”を持つ観察者(先読みの視点)

レビューは、目の前のコードだけを見ていると失敗します。

- このコードは拡張に強いか?

- 他のモジュールと衝突しないか?

- 将来の保守者が困らない構造か?

@Reviewer: この処理は今は一箇所ですが、将来拡張されそうです。Strategyパターンで切り出す余地がありそうですね。3. レビューアーを「境界線の番人」だと誤解していないか?

PRを見て「これはOKか?NGか?」という視点だけで判断する人がいます。

これは「ゲートキーパー型レビューアー」とも呼ばれます。

しかし、それでは:

- 誤検出(false positive):本当は妥当なのに止めてしまう

- 見落とし(false negative):本当は危険なのにスルーしてしまう

というリスクがあります。

- 「変なコードを通さない」ことが目的になる

- 対話が減り、黙ってLGTMが増える

- 若手や初心者が萎縮する

レビューアーは合意形成の支援者であり、「コードの背景」を読み解く探偵でもあります。

その目線でPRを見ていくことで、コードの「構造」と「意図」がつながって見えてきます。

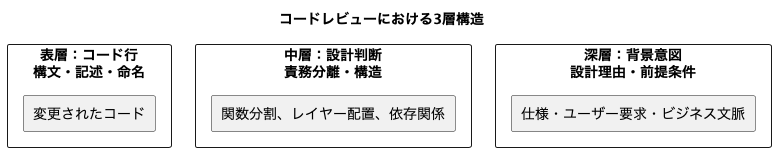

4. レビューアーが意識すべき3つの「重層的構造」

コードレビューの対象は「コード」だけではありません。

PRに含まれる情報は、実は3層に分かれています。

| レイヤー | 対象 | レビューアーの注視点 |

|---|---|---|

| 表層 | コード行、命名、文法 | 可読性、一貫性、誤り |

| 中層 | 設計判断、責務分離、構造 | 拡張性、保守性、設計ルールとの整合 |

| 深層 | 目的、背景、仕様意図、設計文脈 | なぜそうしたか、何を守ろうとしたのか |

コードレビューの3層構造とは

レビューアーは、表層だけにとどまらず、中層・深層の意図を読み解こうとすることが重要です。

そのとき、「どうしてこう書いたのか?」という問いが効果を発揮します。

5. コードレビューに含まれるプロセス全体像

コードレビューを「Pull Requestを見てコメントするだけ」と思っていませんか?

レビューとは以下の一連のサイクルです:

- PRを読む準備をする(観点の明確化)

- コードを読む(表層・中層・深層)

- 問いを立てる(気づきを促す)

- コメントを書く(対話を意識)

- 合意形成を行う(設計のすり合わせ)

- ナレッジをチームに還元する(後日共有・パターン化)

つまり、レビューアーとは「チーム知識の再編成者」でもあるのです。

6. レビューアーの振る舞いがチームの文化を作る

レビューのやりとりを通じて、次のような文化が醸成されていきます:

- 設計方針を明示する文化

- お互いを信頼して聞き合う文化

- 仕様の背景を共有する文化

- 書き手が気軽に相談できる文化

逆に、レビューアーが以下のような態度を取ると、文化は崩れます:

- 指摘が命令口調(「直してください」「これはNG」)

- 無言LGTM(何も読んでいないように見える)

- 否定だけで代替案がない

7. 実務でよくあるレビューアーの迷いと対処法

Q.「見ても何が正しいかわからない」

→ 正しさの確認ではなく「意図」を探る質問をしましょう:

@Reviewer: このキャッシュキーの生成、タイミングに依存しそうに見えるのですが、何か注意点はありますか?Q.「大きな設計変更で全体が読めない」

→ 小さく区切って「何に注目して読んでいるか」を伝える:

@Reviewer: 差分が大きかったので、まずルーティング設計とサービス層の責務分担に絞って確認しています。8. レビューアーの育成の鍵は「レビューコメント」

レビューコメントは、そのままレビューアーの“思考の可視化”です。

良いレビューアーは、次のようなコメントをします:

@Reviewer: このIF文は明快ですが、else節が否定条件のまま残っていて少し読みづらく感じました。ifブロックを反転させると読みやすくなりそうです。@Reviewer: この変更、将来的に別画面でも使いたくなる構造だと感じました。ユーティリティとして抽出した方が良いかもしれません。レビューアーを育てるには、このようなコメントを蓄積・共有し、組織の知識として扱うことが重要です。

9. 全体像まとめ:レビューアーは「翻訳者」であり「案内人」

コードレビューは、コードの“設計意図”を、設計者とチームの間で翻訳・共有していく営みです。

その中心に立つレビューアーは、以下の役割を担います:

| 機能 | 役割 |

|---|---|

| 品質保証 | バグの検出、仕様逸脱の防止 |

| 情報整理 | コードの意図・目的の共有 |

| 設計対話 | 設計方針や責務のすり合わせ |

| 育成支援 | 初学者・他メンバーへの示唆提供 |

| チーム文化形成 | コメントの語り方・対話姿勢の定着 |

レビューアーは単なる“門番”ではありません。

コードを通じて設計を伝え合い、チームの知識を育てていく中心的な存在です。

だからこそ、レビューアーの「視座」が狭いと、

レビューはただの儀式になってしまいます。

本稿が、レビューアーとして「広い地図」を持ち、

自信をもって対話を始める一歩になれば幸いです。