StreamAPIの正しい使い方とレビュー観点

はじめに

JavaのStream APIは、for文よりも短く書ける便利な機能──そう捉えられることが多いですが、これは本質を外しています。

Streamは「繰り返し処理の記法」ではなく、「処理の構造化」と「責務の抽象化」を実現する設計構造です。

for文と違って、何を処理したいかを意図的に宣言し、その構造で設計を読みやすくするという目的があります。

この記事では、Streamとfor文の違いをコード構造・設計観点・レビュー指針を交えて深掘りします。

StreamAPIとfor文の比較

for文とStreamの違い:命令型と宣言型

List<String> names = new ArrayList<>();

for (User user : users) {

if (user.isActive()) {

names.add(user.getName().toUpperCase());

}

}List<String> names = users.stream()

.filter(User::isActive)

.map(user -> user.getName().toUpperCase())

.collect(Collectors.toList());for文は「手続きの詳細」まで書く命令型、Streamは「意図を構造化する」宣言型。

両者は結果が同じでも、コードから読み取れる“設計情報の量”がまるで異なります。

Streamの目的は「短く書くこと」ではなく、「処理の責務を明示しながら構造的に宣言すること」です。

Stream APIの本質:3つの設計的意図

1. 副作用を減らす

状態を持たず純粋関数的に処理をつなげることで、読みやすく保守しやすい構造に。

2. 意図の宣言

「何をするか」の羅列により、命名の助けなしにロジックの概要を読み取れる。

3. 合成しやすい

filterやmapなどを合成でき、処理の部品化・再利用が容易になる。

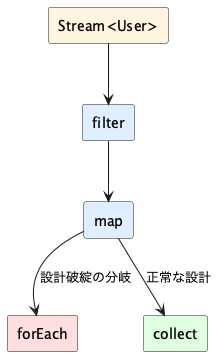

forEachはStream設計における罠

Streamを学んだ初学者がよく使ってしまうのがforEach。

しかしこれはStreamの設計意図を台無しにする使い方です。

List<String> names = new ArrayList<>();

users.stream().forEach(user -> {

if (user.isActive()) {

names.add(user.getName());

}

});外部変数に書き込むforEachは、Streamの「宣言的」な設計意図を破壊します。

collectなどの“明示的な出口”に責務を閉じるべきです。

List<String> names = users.stream()

.filter(User::isActive)

.map(User::getName)

.collect(Collectors.toList());よくある設計誤用:Streamチェーンの混雑

List<String> result = users.stream()

.filter(u -> u.isActive() && u.getAge() > 20)

.map(u -> u.getName().toUpperCase() + "-" + u.getDepartment().toLowerCase())

.sorted()

.limit(10)

.collect(Collectors.toList());処理が長くなり、filter内の複合条件・map内の文字列操作・整列・制限が混在。

これは、複数の責務が1チェーンに押し込められた状態です。

なぜ責務分離すべきか?

長いStreamチェーンには、いくつかの問題点があります。

- 可読性の低下:一見何をしているか分からず、処理意図の把握が困難。

- 保守性の低下:ロジックの一部変更が他の箇所に波及しやすくなる。

- 再利用性の欠如:一部の処理を再利用したいだけでも丸ごとコピーするしかない。

- デバッグの困難さ:バグの原因が

filterかmapかsortedか分かりづらい。

どのように責務分離するか?

1. 中間操作をメソッドに切り出す

ビジネスロジックとして意味のあるまとまりを、メソッドで明示することで、責務が名前になる。

分離前 (Before)

List<String> result = users.stream()

.filter(user -> user.getAge() >= 20 && user.getCountry().equals("Japan"))

.map(user -> user.getName().toUpperCase())

.sorted()

.limit(10)

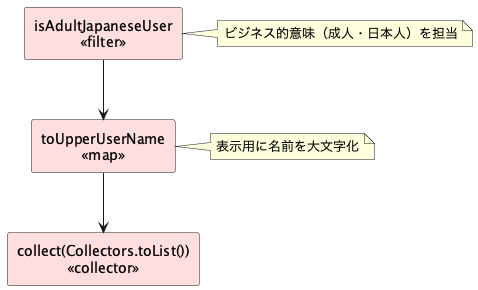

.collect(Collectors.toList());分離後 (After)

List<String> result = users.stream()

.filter(this::isAdultJapaneseUser)

.map(this::toUpperUserName)

.sorted()

.limit(10)

.collect(Collectors.toList());

}

private boolean isAdultJapaneseUser(User user) {

return user.getAge() >= 20 && user.getCountry().equals("Japan");

}

private String toUpperUserName(User user) {

return user.getName().toUpperCase();

}関連情報:メソッド参照

2. PredicateやFunctionを定義する

再利用性を意識して関数オブジェクトとして責務を外に出しておく方法です。

Predicate<User> isAdult = user -> user.getAge() >= 20;

Predicate<User> isJapanese = user -> "Japan".equals(user.getCountry());

List<String> result = users.stream()

.filter(isAdult.and(isJapanese))

.map(User::getName)

.map(String::toUpperCase)

.collect(Collectors.toList());判断基準:どこまで分離すべきか?

| 基準 | 判断材料 |

|---|---|

| 中間操作数 | filterやmapが3〜4つ以上並んだら分離検討 |

| 複雑さ | ラムダ内が複雑(条件分岐や複合式)なら命名化 |

| ドメイン的意味 | 「成人ユーザー」など意味単位の条件は明示すべき |

| 再利用性 | 他のStreamでも同様の条件や変換が登場するか |

for文が優れている場合

Streamがすべてに勝るわけではありません。

状態制御・副作用がメインの処理ではfor文の方が適しています。

for (User u : users) {

if (u.getAge() < 18) continue;

if (u.getScore() > 100) break;

...

}for (User u : users) {

logger.info(u.getName());

audit.logAccess(u);

}チェックリスト:レビュー観点

Streamは構造を宣言する設計ツール

Stream APIはfor文の代替ではありません。

それは、意図を明示し、責務を分離し、構造的な理解を促すための設計構造です。

- 「短く書ける」記法ではなく

- 「意味を表現する」構造であり

- 「意図が読める」コードを実現する道具

半年後の自分や他のレビューアーが「これは何を意図した処理か?」と理解できるように、Streamは設計視点で活用すべきです。

Streamの構成をどう再設計すべきか

JavaのStream APIをfor文の代替としてのみ扱う危険性や、責務分離の観点からのリファクタ手法について整理しました。

ここからはその設計的視点をさらに深め、「レビューで見抜くべき構造の歪み」や「Streamの構成をどう再設計すべきか」といった、より実務に即したレビュー技術と再設計パターンに焦点を当てます。

よくある設計の歪み:filterとmapの混濁

まず典型的な“気づきにくい問題”として、以下のコードを見てみましょう。

List<String> emails = users.stream()

.filter(user -> user.getAge() > 20 && user.isActive() && user.getName().startsWith("T"))

.map(user -> user.getEmail().toLowerCase())

.collect(Collectors.toList());一見してシンプルですが、以下のような構造上の問題を含んでいます。

filterの中に複数の意味の判定ロジック(年齢・状態・名前のprefix)が混在しており、ビジネスルールの境界が不明mapの中で副作用の可能性がある操作(小文字化)を、変換目的が不明なまま適用- 「誰に何をしたいか」が明確に読み取れず、設計意図が曖昧

- 「成人かつアクティブな日本人」のような複合的フィルタ条件がある場合、それぞれをメソッドとして切り出す必要がある。

&&を使った条件が2つ以上ある場合、ビジネス上の意味単位に分解可能かを検討する。

改善パターン1:意味単位でのfilter抽出

users.stream()

.filter(user -> user.getAge() > 20 && user.isActive())

.collect(...);users.stream()

.filter(this::isAdultActiveUser)

.collect(...);

private boolean isAdultActiveUser(User user) {

return user.getAge() > 20 && user.isActive();

}このように意味単位での抽出を行うと、コードの意図・変更箇所・再利用性が格段に高まります。

改善パターン2:変換処理(map)における命名責務の明示

map(user -> user.getEmail().toLowerCase()) という記述は、処理としては正しいものの、「なぜ小文字にしたいのか」という意図が不明です。

.map(user -> user.getEmail().toLowerCase()).map(this::normalizedEmail)

private String normalizedEmail(User user) {

return user.getEmail().toLowerCase(); // メールは検索のため小文字統一

}関数名に業務的な意味(normalize, mask, formatなど)を含めることで、レビューアーも意図を把握しやすくなります。

case study:責務過多なStream構造の再設計

以下のコードには、責務の集中・副作用・命名の不備といった複数の設計課題が含まれています。

List<String> result = users.stream()

.filter(u -> u.getAge() >= 18 && u.getCountry().equals("Japan"))

.map(u -> {

log.debug("User: " + u.getName());

return u.getName().toUpperCase();

})

.sorted()

.limit(10)

.collect(Collectors.toList());改善案として、以下のように責務単位の関数化と副作用の排除を行います。

List<String> result = users.stream()

.filter(this::isAdultJapaneseUser)

.map(this::toUpperUserName)

.sorted()

.limit(10)

.collect(Collectors.toList());

private boolean isAdultJapaneseUser(User user) {

return user.getAge() >= 18 && "Japan".equals(user.getCountry());

}

private String toUpperUserName(User user) {

return user.getName().toUpperCase(); // UI表示の都合で大文字に変換

}ログ出力のような副作用は、mapではなくpeekなどの用途や、Stream外で処理するべきです。

責務の分離は再利用性と変更容易性をもたらす

責務分離が重要なのは、Streamを再利用可能な構造として扱うためです。

- 別の用途(ファイル出力・バッチ処理)でもフィルタ条件を使い回せる

- ロジック変更時の影響範囲が限定される

- 単体テストが書きやすくなる

レビューの際は、「今このコードを誰かが別用途に使いたくなったら?」という視点で構造を見直してみてください。

責務分離されたStream構造の図解

この図は、Stream内の各責務が関数として明確に分割されていることを示しています。レビュー時はこの構造が意識されているかを確認します。

まとめ:Stream設計は「関数合成の構造化」である

Streamを単なる処理短縮の記法として使うのではなく、「責務の合成」「処理の意味付け」「構造の明示」に活用することで、設計として成熟させることが可能になります。

レビュー観点では以下を特に意識してください:

- filter/mapに意味単位が明示されているか?

- 副作用が排除されているか?

- 関数の命名で設計意図が読めるか?

- 一貫した出力設計(collect)があるか?