this::method(メソッド参照)を完全に理解する

Java 8以降で導入された :: 演算子(メソッド参照)は、ラムダ式をさらに簡潔に表現できる構文です。

しかし、その簡潔さゆえに設計意図が伝わりづらくなる危険性も孕んでおり、使いどころには明確な判断軸が求められます。

本記事では、以下の構成で this::method を中心としたメソッド参照の設計的活用とレビュー観点を整理します。

メソッド参照とは何か?

まずは構文としての整理です。

| 構文 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

ClassName::staticMethod |

静的メソッドの参照 | Math::abs |

object::instanceMethod |

特定インスタンスのメソッド参照 | user::getName |

ClassName::instanceMethod |

クラスの任意インスタンスのメソッド参照 | String::toLowerCase |

ClassName::new |

コンストラクタ参照 | User::new |

this::method |

自インスタンスのメソッド参照 | this::isValidUser |

これらはすべて「引数と戻り値の型が合致する」ことで使用可能です。

List<String> names = users.stream()

.map(User::getName) // UserインスタンスのgetNameメソッド参照

.collect(Collectors.toList());メソッド参照とは、関数インタフェースに対して既存メソッドの“名前”だけをバインドする構文です。内部的には Function<T, R> などに型変換されます。

this::method の構造と使用例

public class UserProcessor {

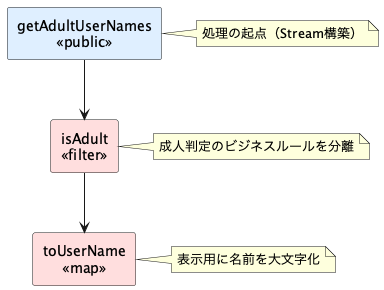

public List<String> getAdultUserNames(List<User> users) {

return users.stream()

.filter(this::isAdult)

.map(this::toUserName)

.collect(Collectors.toList());

}

private boolean isAdult(User user) {

return user.getAge() >= 18;

}

private String toUserName(User user) {

return user.getName().toUpperCase();

}

}ここでは以下のように読めます:

filter(this::isAdult)はuser -> this.isAdult(user)の省略形map(this::toUserName)はuser -> this.toUserName(user)の省略形

利用メリット:意図の明示と再利用性

-

意図の明示

関数名が設計意図を表す場合、匿名ラムダ式よりも遥かに可読性が高い。 -

再利用性の確保

例えばPredicate<User>やFunction<User, String>として他の場所でも利用可能。 -

テスト可能性

isAdult()のような関数が分離されていれば、単体テストの対象にもなる。

メソッド参照の有効活用は、命名された関数によって「ビジネスルール」や「設計意図」を表現するための手段です。ラムダ式が読めないのではなく、“何をしているか”を名前で伝えることに意味があります。

判断基準:ラムダ式 vs メソッド参照

| 観点 | ラムダ式 | メソッド参照 |

|---|---|---|

| 可読性 | 内容が短い場合は直感的 | 処理名に意味があるならこちらが明確 |

| 設計意図の明示 | 匿名なので意図が読み取りにくい | 関数名で処理内容を表現できる |

| テストしやすさ | ロジックがStream内に埋まると困難 | 関数が分離されていれば容易 |

| リファクタ適応性 | IDEが自動的に対応しづらい | 関数名変更時も型で追従しやすい |

| 責務の明示 | 記述上は連結するため責務境界が曖昧になりがち | 関数にすることで責務が分離できる |

- 処理の内容がコードリーダブルでない場合(副作用、長い処理、変数依存)

- 複数条件の混在など、ラムダ式にせざるを得ない複雑ロジック

- 関数名が曖昧 or ドメイン意図を含んでいない場合(例:

processUser())

メソッド参照の使用意図が不明確です。命名関数で意図が説明できないなら、あえてラムダで処理の可視性を確保する方がレビューしやすいケースもあります。

メソッド参照で責務が分離された構造

ラムダ式との変換例:Before → After

users.stream()

.filter(user -> user.getAge() > 18)

.map(user -> user.getName().toUpperCase())

.collect(Collectors.toList());users.stream()

.filter(this::isAdult)

.map(this::toUserName)

.collect(Collectors.toList());メソッド参照のテスト例

@Test

void testIsAdult() {

User user = new User("Tom", 20);

assertTrue(processor.isAdult(user));

}関数が切り出されていることで、Stream処理単位でのテストが不要になり、各責務を独立して検証可能になります。

まとめ:メソッド参照は「名前による設計表現」

Javaの :: 構文は、単なる省略記法ではありません。

それは設計意図・責務・処理の境界を「名前で語るための構文」です。

レビュー観点としては以下を重視してください:

設計と命名に配慮したメソッド参照は、コードベースの表現力を高め、レビューを“読解作業”から“意図理解”へと昇華させる手段になります。