C++レビュー|イテレータ境界チェック設計責任とレビュー観点の徹底整理

この記事のポイント

- C++のイテレータ境界チェックを設計責任として整理

- 有効性・失効・範囲保証をレビューアーが読み解く技術を習得

- 境界バグ温床になりやすいパターンの具体例を徹底収集

そもそもイテレータ境界チェックとは

イテレータはC++標準ライブラリの中心的な概念です。

- 範囲の先頭と終端を指し示すだけのポインタ的抽象型

- 境界を超えてもコンパイルエラーにならない(実行時動作は未定義動作)

for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it) { ... }境界チェックの責務とは:

- イテレータが「定義された有効範囲内のみで使用される」設計保証のこと。

イテレータは次の2種の境界条件を内包します。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 静的境界 | begin〜endの論理範囲 |

| 動的境界 | erase・insert等による失効タイミング |

- 境界超過は未定義動作(UB)を誘発する

- バグ・クラッシュ・情報漏洩・攻撃対象になりやすい

なぜこれをレビューするのか

レビューアー視点

イテレータは責任の所在が曖昧化しやすい構造です。レビューアーは次を確認します。

-

範囲責任は誰が持つのか?

→ API利用側か、ライブラリ側か -

失効条件は明文化されているか?

→ erase後参照、insert後参照の保護は充分か -

境界超過を予防する構造が採用されているか?

-

境界条件がAPI契約文書に明記されているか?

-

例外安全性・並列実行時の保護が成立しているか?

開発者視点

- end()イテレータそのものは安全だと思ってしまう

- insert/erase後のイテレータ安全を軽視

- 無条件++実行で越境

- 無効イテレータをconst_castで延命

- std::vector::operator[]と同列に考えてしまう

レビューアーはこうした「イテレータ設計責任忘却」を防止します。

良い実装例

ユースケース:APIログ履歴から時系列ソート済み部分抽出

#include <vector>

#include <string>

#include <algorithm>

#include <cstdint>

struct ApiRequestLog {

std::string requestId;

int64_t requestedAt;

};

class RequestLogIndex {

public:

void add(const ApiRequestLog& log) {

logs_.push_back(log);

}

void prepare() {

std::sort(logs_.begin(), logs_.end(), [](const auto& a, const auto& b) {

return a.requestedAt < b.requestedAt;

});

}

std::vector<ApiRequestLog> findRange(int64_t from, int64_t to) const {

auto lower = std::lower_bound(logs_.begin(), logs_.end(), from, compare);

auto upper = std::upper_bound(logs_.begin(), logs_.end(), to, compare);

return std::vector<ApiRequestLog>(lower, upper);

}

private:

static bool compare(const ApiRequestLog& log, int64_t t) {

return log.requestedAt < t;

}

std::vector<ApiRequestLog> logs_;

};- 範囲責任をクラス内部に閉じ込める設計

- erase失効を発生させない構造

- lower_bound/upper_bound使用時も境界条件を明確管理

レビュー観点

- イテレータ境界責任がライブラリ内に閉じられているか

- erase操作が外部から強要されない構造か

- begin/endの意味が設計上明文化されているか

- 操作順序が安全になるようAPI設計されているか

良くない実装例: ケース1

以下はend()イテレータを不適切にインクリメントしている典型例です。

void dump() const {

for (auto it = logs_.begin(); it <= logs_.end(); ++it) {

// dump処理

}

}

@Reviewerend()は範囲外位置を指します。<=ではなく!=を使用してください。

問題点

- end()イテレータは「範囲外を指す」特殊値

- <=比較で越境し、未定義動作に陥る

改善例

for (auto it = logs_.begin(); it != logs_.end(); ++it) { ... }- イテレータ比較では

!= end()を原則とする - <= / >= / > / < はイテレータで通常利用しない

良くない実装例: ケース2

次はerase後の無効イテレータを使用してしまう例です。

auto it = logs_.begin();

while (it != logs_.end()) {

if (shouldErase(*it)) {

logs_.erase(it);

++it; // erase後にイテレータ無効なのでUB

} else {

++it;

}

}

@Reviewererase後のイテレータは失効します。戻り値の新イテレータを受け取り利用してください。

問題点

- eraseは削除後の次イテレータを返却する仕様

- 返却値無視により失効イテレータ参照となる

改善例

auto it = logs_.begin();

while (it != logs_.end()) {

if (shouldErase(*it)) {

it = logs_.erase(it);

} else {

++it;

}

}- eraseは新たな有効イテレータ返却設計となっている

良くない実装例: ケース3

次はerase後にrange-based for文をそのまま使う危険例です。

for (auto& log : logs_) {

if (shouldErase(log)) {

logs_.erase(/* ??? */);

}

}

@Reviewerrange-based forはeraseとの併用に適していません。erase用イテレータループを使用してください。

問題点

- range-forはeraseに必要な位置情報を持たない

- erase位置指定困難

- 実質UBに陥るパターン

改善例

for (auto it = logs_.begin(); it != logs_.end(); ) {

if (shouldErase(*it)) {

it = logs_.erase(it);

} else {

++it;

}

}境界責任を整理するAPI設計パターン

パターン1: 境界抽象化をAPI側で持つ

std::vector<ApiRequestLog> findRange(int64_t from, int64_t to) const- 呼び出し側が境界意識不要

- API内で完全に境界管理

パターン2: イテレータ型そのものをカプセル化

struct RangeResult {

std::vector<ApiRequestLog>::const_iterator begin;

std::vector<ApiRequestLog>::const_iterator end;

};- イテレータ返却するが、責務の塊として渡す

- API契約が境界責任を明示

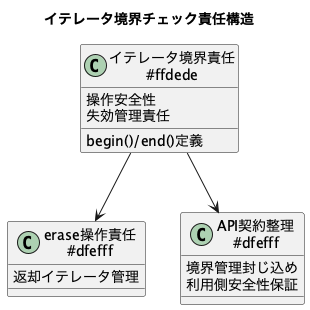

PlantUMLで設計責任構造整理

観点チェックリスト

境界チェックの実務FAQ

Q1. erase後のイテレータ失効はvectorだけ?

→ list/map/unordered_mapでも失効条件が存在する。特にvectorは全面失効、listは当該要素のみ失効。erase直後は返却値使用が原則。

Q2. begin() == end()のケースはどう扱う?

→ 空範囲として自然動作する。必ず許容すべき。

Q3. insert後はイテレータ有効?

→ vectorでは全面失効可能性あり。list/map系は位置によっては有効保持も可能。

Q4. end()を越えた++は?

→ 完全未定義動作。レビューで即時修正指示必須。

まとめ

イテレータ境界チェックはC++レビュー最大級の設計責務領域です。

レビューアーは「++すれば進む」「eraseできる」だけでなく、

- 境界保証の所在

- 失効タイミングの整理

- API契約の責務明示

これらを静かに読み取っていくスキルが重要です。

未定義動作温床の芽をレビューで潰せるレビューアーは極めて信頼されます。