C++レビュー|make_uniqueとmake_shared利用統一ルールとレビュー観点

この記事のポイント

- make_uniqueとmake_sharedの利用ルールをレビューアー視点で整理

- new演算子の直接使用禁止ルールを設計責務で理解できる

- 生成と所有の分離をレビューで読み取る訓練ができる

そもそもmake_unique/make_sharedとは

C++11から導入されたスマートポインタ生成ヘルパー関数です。

基本的には 「newを書くな」 を実現する道具になります。

std::make_unique<T>(...)

→ unique_ptr生成専用(C++14以降)std::make_shared<T>(...)

→ shared_ptr生成専用(C++11以降)

これにより次のようなメリットが得られます。

- 例外安全(メモリリークを防ぐ)

- 所有権移譲の意図を明示

- 型推論による記述簡素化

- 重複所有管理の一括化(shared_ptr時)

注意

C++11ではmake_uniqueは標準未提供だが、C++14以降は必須。

現代のレビュー基準では C++14以上前提 で評価するのが通例です。

なぜこれをレビューするのか

実務では以下のようなコードが依然多く残ります。

悪い例

std::unique_ptr<Foo> p(new Foo());もっと悪い例

auto p = std::shared_ptr<Foo>(new Foo());レビューアーは次の論点を見逃してはなりません。

- 例外発生時のリソースリーク

- スマートポインタ生成責務のばらつき

- メモリ割当コストの不透明化(特にshared_ptr)

- new演算子の不要露出

レビューアー視点

- newは原則禁止

newはスマートポインタの内側に封じるべき - 生成責務と所有権を同時に埋め込め

make系関数によりコード読み取りコストを削減 - 例外安全確保

生成と所有移譲の原子性を担保

開発者視点

- newを素で書かず、make_unique/make_sharedを常用

- 生成と所有者責務を1行に統合する

- スコープベース寿命管理を徹底

- コンストラクタ側にnew渡しを押し付けない

良い実装例

良い設計例

struct ApiRequestLog {

int requestId;

std::string endpoint;

std::string clientIp;

int responseCode;

time_t requestedAt;

};

class ApiLogger {

public:

void logRequest(const ApiRequestLog& logEntry) {

std::cout << "[LOG] RequestId: " << logEntry.requestId << std::endl;

}

};

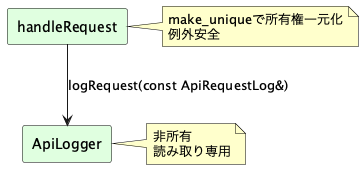

void handleRequest() {

auto logEntry = std::make_unique<ApiRequestLog>();

logEntry->requestId = 123;

ApiLogger logger;

logger.logRequest(*logEntry);

}- 所有権移譲はmake_uniqueが担う

- newは登場しない

- 所有者とライフサイクル管理者が一致

レビュー観点

- new演算子は封じ込められているか

- make_unique/make_sharedで生成統一されているか

- 所有権移譲が暗黙でなくコードに書き込まれているか

- 例外安全が保たれているか

- ライフサイクルがスコープで読めるか

良くない実装例: ケース1(newによる生成バラバラ)

問題例①

class ApiLogger {

public:

void logRequest(const ApiRequestLog& logEntry) {

std::cout << "[LOG] RequestId: " << logEntry.requestId << std::endl;

}

};

void handleRequest() {

std::unique_ptr<ApiRequestLog> logEntry(new ApiRequestLog());

logEntry->requestId = 123;

ApiLogger logger;

logger.logRequest(*logEntry);

}

@Reviewerスマートポインタ生成にnewを使わずmake_uniqueを使用してください。所有権移譲と生成を一行に統合し、例外安全性も確保できます。

問題点

- 例外安全性が損なわれる(new後にunique_ptr代入前に例外発生するとリーク)

- 所有権移譲責務が不明確になる

- 生成責務が散らばる

改善例

改善例①

void handleRequest() {

auto logEntry = std::make_unique<ApiRequestLog>();

logEntry->requestId = 123;

ApiLogger logger;

logger.logRequest(*logEntry);

}良くない実装例: ケース2(shared_ptr生成責務の分離)

問題例②

void handleRequest() {

auto raw = new ApiRequestLog();

raw->requestId = 123;

std::shared_ptr<ApiRequestLog> logEntry(raw);

ApiLogger logger;

logger.logRequest(*logEntry);

}

@Reviewershared_ptrの生成もmake_sharedを使用してください。newを隠蔽し、共有所有の意図もコード上で明示できます。

問題点

- newの露出でライフサイクル責任が読めない

- 例外安全性も損なわれる

- 共有所有契約がコード上で曖昧化

改善例

改善例②

void handleRequest() {

auto logEntry = std::make_shared<ApiRequestLog>();

logEntry->requestId = 123;

ApiLogger logger;

logger.logRequest(*logEntry);

}良くない実装例: ケース3(ライブラリ統一不足)

問題例③

class ApiFactory {

public:

std::unique_ptr<ApiRequestLog> createLog() {

return std::unique_ptr<ApiRequestLog>(new ApiRequestLog());

}

};

@Reviewerファクトリ内でもmake_uniqueを使用してください。統一規約に従うことでコード全体の生成方針が読みやすくなります。

問題点

- チーム内統一ルールが崩れる

- 例外安全対策のばらつき発生

- 他者レビュー時に確認コスト上昇

改善例

改善例③

class ApiFactory {

public:

std::unique_ptr<ApiRequestLog> createLog() {

return std::make_unique<ApiRequestLog>();

}

};観点チェックリスト

まとめ

make_unique / make_sharedは単なる短縮記法ではありません。

生成責務+所有移譲+例外安全性を統合する設計ツールです。

レビューアーは new演算子の排除状況を監視しながら、

設計責任の可読性と例外安全性を読み取る訓練が求められます。