C++レビュー|生ポインタ利用時の責任範囲明示とレビュー技術

生ポインタ設計レビュー:柔軟さの裏にある責務分離を読み解く

C++レビューの中でも、ある意味「一番空気感を読む必要がある」テーマが生ポインタです。

T* という極めて単純なシンタックスの裏側に、設計者の意図が詰まっています。

この記事ではまず、「良い生ポインタ利用」をじっくり読み解き、その後に「やりがちな失敗」をレビュー観点付きで整理していきます。

技術視点での良い実装例

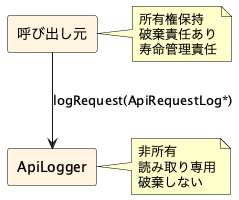

今回の題材は APIアクセスのログを記録するLoggerクラス にしてみます。

ログの内容は毎回API呼び出しごとに構造体としてまとめられますが、Logger自体はその情報を「読んで記録するだけ」であり、寿命管理や所有は持ちません。

まさに「読み取り専用の生ポインタ」を使うケースですね。

// ログ記録用のデータ構造

struct ApiRequestLog {

int requestId;

std::string endpoint;

std::string clientIp;

int responseCode;

time_t requestedAt;

};

// ログ記録クラス

class ApiLogger {

public:

// 読み取り専用参照として生ポインタを利用

void logRequest(const ApiRequestLog* logEntry) {

if (!logEntry) {

std::cout << "[WARN] Null log entry received" << std::endl;

return;

}

std::cout << "[LOG] RequestId: " << logEntry->requestId << std::endl;

std::cout << "[LOG] Endpoint: " << logEntry->endpoint << std::endl;

std::cout << "[LOG] ClientIp: " << logEntry->clientIp << std::endl;

std::cout << "[LOG] ResponseCode: " << logEntry->responseCode << std::endl;

}

};ポイントを整理するとこうなります。

- 生ポインタは非所有参照用途

- 破棄責任は呼び出し元に集約

- ヌル許容は明確に考慮

- スマートポインタとも競合しない構造

さらに呼び出し側の利用例も見ておきます。

void processRequest() {

ApiRequestLog logEntry {

.requestId = 1001,

.endpoint = "/api/items",

.clientIp = "192.168.0.10",

.responseCode = 200,

.requestedAt = std::time(nullptr)

};

ApiLogger logger;

logger.logRequest(&logEntry); // 参照を渡すだけ

}寿命はローカル変数のスコープが管理しており、Loggerは参照して読むだけです。

これが最もシンプルで安全な生ポインタ設計の典型パターンです。

生ポインタをレビューするときは 「なぜこれがスマートポインタではなく生ポインタなのか?」 という設計意図の読み解きがスタート地点になります。

良くない実装①:破棄責任が曖昧な生ポインタ設計

さて、ここからがレビューアーの本領発揮フェーズです。

よくある問題パターンから見ていきます。

問題コード例①

class ApiLogger {

public:

void logRequest(ApiRequestLog* logEntry) {

if (logEntry == nullptr) {

std::cout << "[WARN] Null log entry" << std::endl;

return;

}

std::cout << "[LOG] RequestId: " << logEntry->requestId << std::endl;

delete logEntry;

@Reviewer呼び出し元が所有権を持つべき箇所でAPI内部がdeleteすると責務が衝突します。破棄責任をAPIから呼び出し側へ移し、API側では破棄処理を削除してください。 }

};指摘ポイント

- 生ポインタを受け取っておきながらdeleteしてしまっている

- 呼び出し側とAPI側で 破棄責任の二重管理 になる

- スマートポインタ活用の道も塞がれてしまう

改善例

class ApiLogger {

public:

void logRequest(const ApiRequestLog* logEntry) {

if (!logEntry) {

std::cout << "[WARN] Null log entry" << std::endl;

return;

}

std::cout << "[LOG] RequestId: " << logEntry->requestId << std::endl;

}

};- 読み取り専用に限定し、破棄責任は呼び出し側に戻しています

- const指定で読み取り専用を明確化

生ポインタ+const+破棄責任は原則「セットで管理」と意識しましょう。

良くない実装②:コピー所有と参照責務の混在

次にやりがちなのが「コピーもするのに参照も残す」という設計崩壊パターンです。

問題コード例②

class ApiLogger {

public:

void logRequest(ApiRequestLog* logEntry) {

if (!logEntry) return;

internalLog = *logEntry; // コピー保持

savedPointer = logEntry; // 参照も保存

@Reviewerコピーと参照を両立させると寿命管理が二重化して危険です。savedPointerは削除し、コピー所有に責任を統一してください。もしくは参照のみ保持する設計に変更してください。 }

private:

ApiRequestLog internalLog;

ApiRequestLog* savedPointer;

};指摘ポイント

- コピーした時点でオブジェクト所有はLogger側に移っているべき

- savedPointer保持に意味がなくなる

- 破棄責任の所在が読み取れなくなる

改善例

class ApiLogger {

public:

void logRequest(const ApiRequestLog& logEntry) {

internalLog = logEntry;

}

private:

ApiRequestLog internalLog;

};- 参照受け取り+コピー保持に整理

- 寿命管理は完全にLoggerクラス内部のみで完結

「参照受け取り → コピー所有に切り替える」パターンは保守性・安全性が高くレビューでも高評価を受けやすい設計です。

レビュー観点チェックリスト(生ポインタ設計専用)

レビュー時は以下の観点で読み解いていきます。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 所有権の明示 | 誰がdelete責任を持つか一貫しているか |

| スマートポインタ検討 | 生ポインタ利用が本当に妥当か再確認 |

| const利用 | 読み取り専用用途ならconst指定が適切か |

| ヌル許容 | nullptr許容が明示的に設計されているか |

| API契約整合性 | 呼び出し側との契約が説明可能か |

| 寿命管理の単純化 | ライフサイクルが複雑化していないか |

| テスト容易性 | モックやスタブ可能な設計になっているか |

あとがき

生ポインタは「柔軟」「軽量」「歴史的資産互換」と、良い面もたくさんあります。

しかしレビューアーが注目すべきは常に「責務の分離と契約の読みやすさ」です。

スマートポインタ全盛の今だからこそ、

「あえて生ポインタにしている理由」 を読み取る目がレビュー品質を決定づけます。