コード変更理由をAIに説明させた結果、レビュー効率は上がったか?

はじめに

「この変更、なんで必要だったの?」

レビューアーがPRで最もよく発する疑問の1つがこの“変更理由”に関するものです。

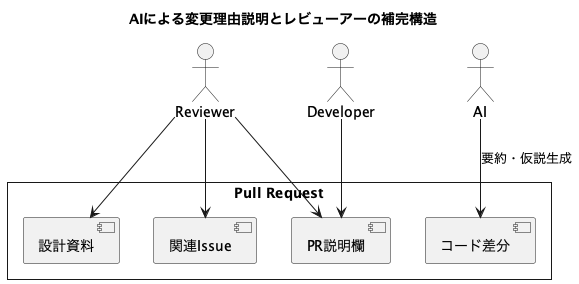

最近では、PRの差分をChatGPTに読み込ませて「この変更の目的を要約して」とプロンプトを投げる運用が試されるようになっています。

では実際に、AIにコード変更理由を説明させることで、レビューの効率や質は向上するのでしょうか?

本記事では、ChatGPTなどのAIを使って「コード変更理由の説明」を生成させた実例と、その限界・判断補助としての活用方法をレビューアー視点で検証します。

コード変更理由は「コードの外」にある情報

変更理由の本質は、コードの中にはありません。

- 業務要件の変更

- バグの回避

- 設計思想の見直し

- UI/UXの改善意図

- 将来の変更への布石

これらはすべて「なぜ変更したか」を説明するために、コードの外部にある情報です。

PRにおける変更理由とは、「なぜこの差分が必要だったのか」という目的や背景にあたる情報であり、仕様変更・運用上の問題・設計的再検討など多様な要因を含む。

ChatGPTに変更理由を説明させた例と評価

例1:バリデーションルールの追加

+ if (email.includes("@example.com")) {

+ throw new Error("社内ドメインは禁止されています");

+ }

ChatGPTの説明

この変更は、特定のドメイン(@example.com)を含むメールアドレスの入力を制限するためのバリデーション処理を追加しています。

評価

- 文面としては正しい

- “なぜ制限するのか”という背景には触れていない

- 業務規約やユーザー行動との関連には非対応

例2:関数の引数型を変更

- function saveData(data: any)

+ function saveData(data: UserPayload)

ChatGPTの説明

saveData関数の引数に対して、より厳密な型定義(UserPayload)を導入し、型安全性を向上させています。

評価

- 型に対する一般論は正確に言及

- この型がなぜ必要か、どのモジュールに影響するのかといった文脈は不明

レビュー効率は“ある程度”上がる

メリット

- 差分の意図が“ざっくり”理解できる

- 誤解や見落としの防止につながる

- レビュー対象の選別(重要度のあたりづけ)がしやすくなる

デメリット

- 理由の本質には踏み込めない

- プロジェクト背景に基づく判断補助にはならない

- コメントの一部が汎用化されすぎており、意味を成さないことがある

@AI: This change improves code readability and maintainability.このような表現はレビューアーにとって判断材料にならないため、実務ではむしろノイズになります。

なぜAIには理由を“説明しきれない”のか?

1. 差分しか見ていない

AIは差分コードの前後だけを見て判断するため、PRの背景情報や関連Issueとのつながりは理解できません。

2. 開発コンテキストが欠落している

- この機能は誰が使うのか?

- どの部署のリクエストなのか?

- 過去に似た変更でトラブルがあったか?

こうした実務的背景情報が抜けているため、コメントは一般論に終始します。

3. 「なぜそうしたのか」はコード外にある

- ログ出力方法を変更したのは障害対応のため

- クエリ構造を変えたのはDB負荷対策の一環

- ディレクトリ構成を変えたのはCI/CD連携のため

これらの理由は、コードではなく運用・設計・組織的判断の結果であり、コードを読むだけでは再現できません。

AIと人間の説明領域モデル

人間による補完が必要なレビュー観点

1. 設計意図に沿った変更か

- 既存構造と思想が一致しているか?

- モジュール責務が拡張されていないか?

2. ドメインロジックと整合が取れているか

- 仕様の解釈として正しいか?

- 例外処理や分岐は業務的に妥当か?

3. 他チーム・他機能との影響があるか

- API変更により他システムへ影響が出ないか?

- DB変更が他モジュールに影響しないか?

4. 要件文脈との整合

- 「なぜこの変更をしたのか」が要件と合致しているか?

- 開発目的とPR内容が齟齬を起こしていないか?

レビュー効率を本当に上げるためのAIの使い方

1. ChatGPTを“一次要約”として使う

- 変更点を俯瞰するツールとして使う

- レビュー対象を絞り込むためのヒントを得る

2. PRテンプレートで“背景”を構造化

## このPRで解決した課題

- ログイン後、ロールに応じたリダイレクトが正常に機能しない

## なぜこの構成を選んだか

- `AuthService`に集約して、再利用性を高める方針→ AIに説明を任せるのではなく、レビューアーが説明を読める構造を整えることが先

3. 変更理由の“補足生成”としてAIを活用

ChatGPTへのプロンプト例:

「この差分はどのような目的を持っていると推測できますか?また、設計的観点から懸念点はありますか?」→ 最終判断は人間がするが、レビューの視点出しには役立つ

まとめ:AIの説明は“入口”であって“判断”ではない

コード変更理由をAIに説明させることは、レビューを始める際の足がかりとして非常に有効です。

しかし、それはレビューの「判断」や「承認」の代わりにはなりません。

- 理由を“要約”しても、“判断”できるわけではない

- 一見もっともらしくても、仕様と異なっていれば意味がない

- 最終的な判断材料は、コード外の文脈と意図の理解にあります

レビューアーの本質的な役割は、変更内容の妥当性を目的と設計の両面から評価することです。

AIの出力に惑わされず、「なぜこの変更は必要か?」を自ら問い続けることが、レビュー品質を支える柱となります。