Vibe Coding実践完全ガイド──AIに指示してコードを書かせる設計対話型開発法

序章:「Vibe Coding」とは何か?なぜ今必要なのか

2025年現在、「Vibe Coding」という新しい開発スタイルが急速に普及しつつあります。

もはや「コードは人が一行ずつ書くもの」ではなくなりつつある現場。

AIが“人の意図”を受けて、自律的に設計・実装・レビューまで行う時代が到来しました。

このガイドでは、Vibe Codingの思想・流れ・現場での使い方・AIとの設計対話の実践法を、徹底的に分かりやすく・現実的に整理します。

1. Vibe Codingとは──思想と特徴

■ 概念の整理

Vibe Codingとは、「実装を書かず、AIに自然言語で指示(プロンプト)を出し、コードを“生成・設計”してもらう」開発手法です。

- プロンプト=新しい設計言語

- 実装はAI(Copilot、Claude、Cursorなど)が担当

- 人間は「何をなぜ作るのか」「どんな依存・責務・ドメインか」を言語化し、設計対話を重ねる

■ どこが従来と違うのか

- 実装“自体”ではなく、「設計・意図・構造」を自然言語で伝える点

- 実装・リファクタ・テスト生成もAIが担う(Copilot Workspace等の自動化)

- 人は設計者・レビュワー・プロンプターに集中

■ Andrej Karpathy提唱──「コードを書くのではなくAIに“感じさせる”」

Karpathy氏はVibe Codingを「AIに意図・設計・空気感(Vibe)を伝える技術」と定義しています。

プログラマーの役割は「設計意図・依存・将来像の言語化」そのもの。

2. Vibe Codingの実践プロセス──設計対話の流れ

【1】要件・仕様の自然言語化

まず、「どんな機能がほしいか」「どんな制約があるか」を、人間がプロンプトとして記述します。

要件は曖昧NG、具体的・文脈豊かな表現を心がけます。

“ユーザーが商品をカートに入れるECサイトのショッピングカート機能。

カートは商品IDと数量を保持し、ログイン中のユーザーごとに管理。

商品追加・削除・カート内容取得APIをGo言語で実装したい。

テスト可能な設計・責務分離で。”【2】AIに設計の骨子・依存関係を問う

- どんなデータ構造が適切か?

- どの層がどの責務を持つべきか?

“どのような構造体・インタフェース設計が適切か?

ドメイン層とAPI層の責務分離、永続化はインメモリでOK。テスト容易性重視。”【3】AIから設計案・雛形コードをもらい、設計意図を明確化

AIが出力する設計・実装案を人間が評価し、「なぜそうなるか」を明文化。

役割・責務・依存関係を図式化してもよい。

【4】細部のリファクタ・命名改善もAIに反復依頼

- 名前が曖昧な箇所や、ユースケース漏れに着目

- 追加仕様も自然言語で伝える(「こういうエッジケースも想定して」)

【5】テスト・レビューまでAIを活用

- 単体テストコードもプロンプトで生成依頼

- AIレビュー→人間が理由・設計意図を補足

3. Vibe Codingの現場効果──なぜ現場で使われているか

■ 効果・メリット

- 実装速度2〜5倍

- 設計意図・仕様伝達コストの大幅削減

- リファクタ・テスト生成がAIで一貫

- 設計レビューの網羅性向上(AIが観点抜けを指摘)

- “コーディング”から“設計対話”へ役割移行

■ 現場からの実例

- YC 2025バッチでは「AI主導コードベース」がプロダクトの25%以上

- VisaやReddit等の大企業でも、「AIリーディングスキル」を採用要件化

- スタートアップの開発チームで「設計対話を毎日SlackでAIとやる」事例も

4. 実践編──Vibe Codingのプロンプト・レビュー演習

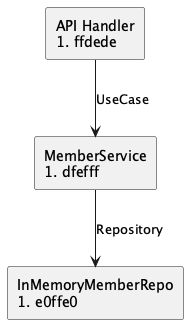

◇ ケース1:APIサービスのVibe Coding

要件を自然言語で記述

“顧客が登録・検索できるシンプルな会員管理APIをGoで。

永続化はインメモリでOK、会員ID・名前・メールアドレス管理。

登録・検索・削除API、単体テスト付き。”AIへのプロンプト実例

“インタフェース設計、構造体設計、各APIの責務分離、テストコードの雛形まで一括生成して。

エラー設計・バリデーションも意識して。”AIが出力するコード例(Go)

type Member struct {

ID string

Name string

Email string

}

type MemberRepository interface {

Create(m *Member) error

FindByID(id string) (*Member, error)

Delete(id string) error

}

type InMemoryMemberRepo struct {

data map[string]*Member

}

// 実装略コードレビュー観点(AI→人コメント)

type InMemoryMemberRepo struct {

data map[string]*Member

}

@Reviewerdataのスレッドセーフ性が考慮されていません。複数ゴルーチンからの同時アクセスに備え、sync.RWMutex等のロックを導入してください。

Vibe Codingでも、AIの設計案を「なぜこうなっているか?」と理由ごと読解し、必要なら補正することが重要です。

◇ ケース2:ドメイン駆動設計のVibe Coding演習

プロンプト例

“決済ドメインの支払い処理ユースケースをTypeScriptで。

責務分離(ドメインサービス/エンティティ)、例外設計、外部決済APIラッパーの抽象化も意識して。”AIが出す設計案に「なぜ?」を重ねていく

- なぜここでインターフェース切っているのか

- どこに業務ロジックを閉じ込めているのか

- 型安全性、例外伝搬の流れは妥当か

コードレビュー例

class PaymentService {

process(paymentRequest: PaymentRequest): PaymentResult {

// 省略

}

}

@ReviewerPaymentServiceが外部APIラッパーの詳細(APIキー、タイムアウト等)まで直接保持しています。責務を分離し、外部依存はAdapter層に集約しましょう。

ドメイン設計では「どこに依存を持たせるか」「なぜその責務分離か」を常にAIと対話しながら調整します。

◇ ケース3:AIレビュー+人レビューの併用演習

プロンプト例

“上記コードのテストケース・カバレッジ不足、潜在的な副作用がないかチェックして。設計意図が不明瞭な箇所があれば、理由ごと指摘して。”AIのレビュー指摘

- テストカバレッジが不足

- 命名が曖昧

- スコープを縮められる変数

人間が加えるべき補足コメント

- なぜその命名が不十分か

- なぜ副作用が起こる可能性があるか

- ドメインモデル・依存関係設計が現場要件に合っているか

5. Vibe Codingの“やってはいけない”ポイント

■ 要件が曖昧なまま丸投げしない

- AIは具体的な要件・制約・背景情報がなければ「汎用的すぎる実装」を返す

- 「こういうエッジケースも考えて」など具体化が必須

■ “いい感じでやって”は禁句

- 「いい感じ」は人間ならニュアンスで通じてもAIには曖昧

- 「テスト容易性」「トランザクション制御」「依存逆転」など具体単語を入れる

■ 責務分離・依存関係をAI任せにしない

- AIはよく「Service」「Manager」「Util」など汎用的な層を作るが、現場要件を意識しないと破綻しやすい

■ AI出力を盲信しない

- なぜその設計か?なぜその責務分離か?「なぜ」を必ず問い直す

- コードレビュー・設計レビューを“必ず人間が補足”

6. Vibe Codingのプロンプト設計術

■ 良いプロンプトの特徴

- 要件・背景が具体的である

- ドメイン語彙・用語を明確にする

- 責務・依存関係・非機能要件(例:性能・可用性)も指示

- 出力例・NG例も入れると精度UP

プロンプト例(良い例)

“ユーザー登録APIをGoで。バリデーションは外部パッケージで。テストコード付きで。

例:ユーザーIDはUUID、メールはRFC準拠チェック。バリデーションエラー時は400返却。将来MySQL化を想定したインタフェースで。”プロンプト例(悪い例)

“ユーザー登録API作って”■ 「設計対話」をプロンプトに仕込む

- どの層がどの責務を持つべきか

- ドメインルールの優先順位

- 外部サービスとの依存関係の制御

- テスト容易性(DI、モック化設計)

7. Copilot Workspace/Claude 3でのVibe Coding活用例

■ Copilot Workspaceの流れ

- 自然言語で「仕様」「背景」「期待する動作」記載

- AIが設計案+コードを自動生成(PullRequest単位)

- AIレビュー→人がWhyをコメントで補足、設計意図の明文化

- PRの説明文もAIが要約・自動記述

- Merge→次タスク化までAIエージェントで流す

■ Claude 3/Cursorによる「設計対話」の演習

- Claudeは「なぜこう設計したのか?」に理由まで答えやすい

- 「この設計をDDD的に分割し直して」「依存逆転にして」等、具体設計対話が可能

8. Vibe Coding設計観点・レビュー観点チェックリスト

9. まとめ──Vibe Codingは「設計対話」の時代へ

AIが“正解”を出す時代、現場で評価されるのは「何をなぜ作るか」をAIに的確に伝え、「出てきた設計・実装の意味」を深く読み解き・補足できる人間です。

- コードを書かせるのはAI

- 設計意図・責務分離・依存のコントロールは人間

- Vibe Codingとは「設計と実装の対話をAIと協働する」技術

あとがき

この記事ではVibe Codingの思想から実践法、レビュー演習まで一気通貫で解説しました。

本記事を参考に、「AIとの設計対話力」を磨き、現場で活きるエンジニアリングを実現してください。

付録:Vibe Codingプロンプトテンプレ・演習素材

◇ プロンプトテンプレ例

“(ドメイン説明)

(仕様・非機能要件)

(実装言語・設計観点)

(テスト・レビューも依頼)

例:

“サブスクリプションサービスのプラン管理API。

プランID・価格・有効期間を管理し、追加・更新・取得・削除APIをGoで。

テスト・エラー設計も重視、拡張性も考慮。”

”◇ 設計観点リスト

- ドメインモデル/責務分離

- 依存逆転/インタフェース設計

- テスト容易性/モック設計

- 例外・エラー設計

- 拡張性/APIバージョン管理